Begräbnisstätten der Templer in Palästina bis zum 2. Weltkrieg (2 Bände)

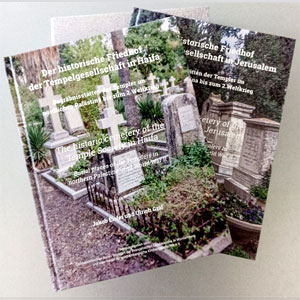

The historic cemetry of the Temple Society in Jerusalem and in Haifa (zweisprachig deutsch/englisch). Hg. vom Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart und vom Verein für württembergische Kirchengeschichte. Stuttgart 2023. 2 Bände, zusammen 780 Seiten. Hardcover 105 € (Direktbestellung beim Verein für württembergische Kirchengeschichte 79 €). ISBN 978-3-944051-23-9 und 978-3-944051-24-6 (Bd. 2)

Geleitet von dem Gedanken der baldigen Wiederkunft Christi »im Heiligen Land« und einer urchristlichen Auslegung seines Wortes, gründeten 1861 württembergische Pietisten die Tempelgesellschaft, deren Mitglieder sich als »lebendige Bausteine des geistigen Tempels Gottes« verstanden. Um dem bald einsetzenden Überwachungsdruck in der Heimat zu entgehen, wo sie als Separatisten behandelt wurden, und um dem Reich Gottes buchstäblich näher zu kommen, entschlossen sich viele von ihnen ab 1868 zur Auswanderung nach Palästina, damals Teil des großen osmanischen Reiches. Rasch entstanden dort in und bei Haifa sowie in und bei Jerusalem einige eigene Siedlungen. 1870 zählte man beispielsweise in Jaffa (heute Stadtteil von Haifa) bereits 110 Einwohner. Ganz und gar landwirtschaftlich geprägt war die 1871/72 gegründete Siedlung Sarona (heute ein Wohnviertel von Tel Aviv). Um die Jahrhundertwende kam es zu weiteren »Kolonien« in Wilhelma (heute Bnei Atarot), das seinen Namen dem württembergischen König verdankt, sowie in Bethlehem in Galiläa.

Am Ende des Ersten Weltkriegs internierte England, der spätere Mandatsträger Palästinas, die rund 850 Templer und andere deutsche Siedler in Ägypten. Ein Teil von ihnen wurde 1920 nach Deutschland deportiert, die meisten konnten in der Folgezeit nach Palästina zurückkehren. 1925 zählte man in Palästina wieder über 1.300 Templer. Doch zu Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden sie von den Engländern erneut interniert. 1941 wurde schließlich ein großer Teil, über 600 Personen, nach Australien verschifft, ein anderer Teil gegen Juden in Deutschland ausgetauscht. Die am Ende des Kriegs noch in Palästina verbliebenen, wenigen Angehörigen alter Siedlerfamilien wurden schließlich im Zusammenhang mit der Gründung des Staates Israel 1948 vertrieben und nach Zypern umgesiedelt, von wo aus sie nach Australien oder nach Württemberg, der Heimat ihrer Vorfahren, auswanderten.

Das einzige, was den Templern bzw. der Tempelgesellschaft in Palästina als Eigentum verblieb, waren und sind ihre Friedhöfe. Allerdings gab es auch hier Verluste. Erhalten haben sich nur die schon in den 1870er-Jahren angelegten Friedhöfe von Jerusalem und Haifa. Der Friedhof von Jaffa-Sarona wurde 1952, die beiden in Wilhelma und Bethlehem 1964 aufgelassen. Überführt wurden die dort Bestatteten sowie einzelne dort erhalten gebliebene alte Grabsteine in die Friedhöfe von Jerusalem und Haifa. Insgesamt bezeugen dort bis heute über 1.000 Grabstellen und über 500 Grabsteine die Ansiedlung der Templer in Palästina und deren Geschichte.

Deutlich erkennbare Verwitterungsschäden an den Grabmonumenten wurden für den in Haifa geborenen Jakob Eisler, Mitarbeiter des Landeskirchlichen Archivs in Stuttgart, und Ulrich Gräf, gelernter Steinmetz, studierter Architekt und ausgewiesener Denkmalpfleger (ehemaliger Oberbaudirektor der Evangelischen Landeskirche in Württemberg) zum Auslöser der nun vorgelegten Dokumentation der beiden Friedhöfe. Ausführlich werden in den beiden großformatigen, beinahe 800 Seiten umfassenden, reichlich illustrierten Bänden die erhaltenen Grabsteine beschrieben, mit Worten und Bildern dokumentiert. Zudem erläutern die Autoren die Formenvielfalt der Steine (Stelen, Steinplatten, gebrochene Säulen, Steinkissen, Kreuze, Tempel) ebenso wie die sie schmückenden Bekrönungen, Verzierungen oder Symbole (Sterne, Palmwedel, Kränze, Blumen). Ein eigenes Kapitel widmen sie den beigegebenen Inschriften – meist Bibelzitate, aber auch Gedichte oder Trauersprüche –, die von einer tief wurzelnden protestantisch geprägten Frömmigkeit zeugen. Eine Bereicherung erfährt dieses Kapitel dadurch, dass die beiden Autoren mit ihm eine Bestandsaufnahme der Inschriften verknüpfen, die man heute noch an ehemaligen Templerhäusern auf dem Türsturz über dem Eingang, vor allem in Haifa, findet.

Schon bei einem ersten Durchblättern der Bände merkt man, dass sie weit mehr sind als eine verdienstvolle und außergewöhnliche Grabsteindokumentation. Mit einer beinahe unglaublichen Akribie haben Eisler und Gräf alles an Zeugnissen zusammengetragen, was sich zu den in Palästina siedelnden Templern finden lässt, sei es in den einschlägigen Archiven, insbesondere dem landeskirchlichen in Stuttgart, sei es in Privatbesitz.

So gelang es ihnen, bei vielen der auf diesen Friedhöfen bestatteten Personen Lebensläufe zu rekonstruieren, die, ergänzt mit Fotos aus dem All- und Festtag, in ihrer Summe ein sehr anschauliches und spannend zu lesendes Bild vom Leben und Wirken der Templer bieten. Deutlich wird dabei sowohl die Verflechtung der Tempelgesellschaft mit dem protestantisch-pietistischen Württemberg wie auch deren Bedeutung und Pionierleistung beim Aufbau und der Entwicklung einer Infrastruktur in Palästina sowie deren Beitrag zur jüdischen Einwanderung und zur israelischen Siedlungsgeschichte. Den beiden Autoren darf man zu einem großartigen Werk von hohem heimat-, kunst- und kulturgeschichtlichem Wert gratulieren.

Wilfried Setzler

Views: 18